Ausstellungseröffnung

„Die Einkleidung der Braut“

Gaby Klier und Roderich Helmer

Wetzlarer Kunstverein

19.Oktober 2025

R.Helmer/G.Klier

Ausstellungseröffnung

„Die Einkleidung der Braut“

Gaby Klier und Roderich Helmer

Wetzlarer Kunstverein, 19.10.2025

Eröffnungsrede Hajo Eickhoff

Die Einkleidung der Braut

Zeichnungen, Frottagen,

Fotografien, Schnitte

Wir treffen uns hier - alle eingekleidet. Immer begegnen wir uns bedeckt, maskiert und versteckt, aber auch persönlich modelliert.

Mein Vater war beruflich Einkleider. Herrenschneider. Der Bildhauer Michael Pickl ist Einkleider. Er stellt wunderbare Skulpturen aus Lindenholz her. Nur Frauen. In fantastischen, aufgemalten Kleidern. Als ich mit ihm ein Ausstellungseröffnungs-Gespräch begann, war meine erste Frage, welcher großartige Modeschöpfer seine Skulpturen einkleide.

I. Nur Menschen kleiden sich ein. Schuppen, Fell und Federn genügen den Tieren. Wie auch den Menschen ursprünglich ihre Haut genügte. Erst, als sich das Klima wandelte oder Menschen in kältere Regionen vordrangen, entstand das Bedürfnis nach Kleidung – einer zweiten Haut.

Kinder kleiden sich bis zu einem bestimmten Alter nicht selbst ein. Auch Königinnen und Könige ließen sich einkleiden . Ihre Kleidung war eine politische Angelegenheit von Rang, Macht und Heiligkeit. Ihre Einkleider waren Hofgewandschneider mit ihren großartigen Werkstätten. Ludwig XIV. ließ sich jeden Morgen von Personen aus dem Hochadel, die er regelmäßig neu auswählte, einkleiden.

II. Einkleiden bedeutet neben verbergen und maskieren immer auch das Sichtbarmachen von etwas Neues .

III. Kunst ist eine besondere Weise der Beschäftigung mit der Welt. Daher wird oft nach der Bedeutung eines Kunstwerkes gefragt. Doch wie immer Kunst definiert wird, sie muss ein paar Bedingungen erfüllen: Will ein Werk ein Kunstwerk sein, muss es uns berühren, Freude bereiten oder ein Stück Erkenntnis liefern. Dann erlaubt es uns einen Blick hinter die Erscheinungsformen der Welt . Geschieht das, kann ein Kunstwerk uns über den Alltag hinaustragen und uns für einen Moment oder für länger eins sein lassen mit dem Universum.

IV. In der Kunst von der Renaissance bis hinein ins 19. Jahrhundert treffen Objekt und Farbe auf Leinwand oder Papier an einem Ort zusammen. Paul Cézanne begann, diese feste Ordnung zu lösen. In der Fortsetzung seiner Arbeit entstand 1915 das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitschs. Es ist, als ob das Quadrat sämtliche Kunststile von der Renaissance über den Barock, das Rokoko, die Klassik hin zu Cezanne in sich aufgenommen, verdichtet und vorerst ausgelöscht hat.

Das Außergewöhnliche dieser Verdichtung besteht darin, dass sich in der Folge aus ihr die ganze Vielfalt der Kunst der letzten hundert Jahre entwickeln konnte. Die Kunst war plötzlich so frei, dass so verrückte Stile wie Dadaismus, Abstrakte Kunst und Readymades, sowie neue Darstellungsformen wie Installationen, Körperkunst oder die digitale Kunst entstanden.

V. Einer der wichtigsten Vertreter der Kunst nach dem Schwarzen Quadrat ist Max Ernst. Auf eines seiner Gemälde „Die Einkleidung der Braut“ aus dem Jahr 1940 beziehen sich Gaby Klier und Roderich Helmer. Das Werk ist ein Fest der Farben, Formen, des Geheimnisvollen und der erotischen Anspielungen. Die gesamte Vertikale nimmt die halbeingekleidete Braut mit großem Vogelkopf ein, links neben ihr eine nackte junge Frau, rechts das wuchtige leuchtendrote Brautkleid, daneben ein grünes Mensch-Vogel-Wesen. Roderich Helmer arbeitet sich mit Linien und Schraffierungen an das Thema heran, Gaby Klier mit Methoden, von denen Max Ernst einige in die Kunst eingeführt hat.

VI. Max Ernst studierte Philosophie und Psychologie – nicht Kunst. Er zog 1922 als dadaistischer Künstler nach Paris und schloss sich den Surrealisten an. Durch seine Beschäftigung mit Sigmund Freud spürte er Träumen, dem Unbewussten und Tagträumen nach und erfand eine traumartige, rätselhafte mythische Bildsprache. Er war sehr experimentierfreudig und entwickelte für die Kunst einige neue Techniken wie die Frottage, die Grattage und das Drip Painting, bis heute oft Jackson Pollock zugeschrieben. Techniken, die dem Zufall in der Kunst Raum geben. Frottage ist das Abreiben von Oberflächenstrukturen wie Münzen und Holzmaserungen auf darübergelegte Blätter.

Auch Max Ernst ist Einkleider. Er kleidet die Braut ein. Doch das Gemälde wirft Fragen nach den Geschlechtern auf, sogar nach ihrer Anzahl, fragt nach dem Sinn der Institution Ehe, thematisiert die Identität von Max Ernst selbst. Und er fragt nach der menschlichen Existenz. Die Werke von Max Ernst sind verstörend, auch humorvoll, inspirierend und immer rätselhaft und geheimnisvoll.

VII. Zeichnungen sind einfache Mittel der Darstellung. Sie dienen der Dokumentation oder sind als Skizzen Ausgangspunkt für Arbeiten in der Architektur, der Kunst oder Technik. In der bildenden Kunst sind Zeichnungen ein unmittelbares Ausdrucksmedium. Eine Linie kann ein Gefühl anschaulich machen oder eine ganze Welt darstellen. Zeichnungen reichen zurück bis zu den Höhlenmalereien und von dort über Leonardo da Vinci zu Roderich Helmer.

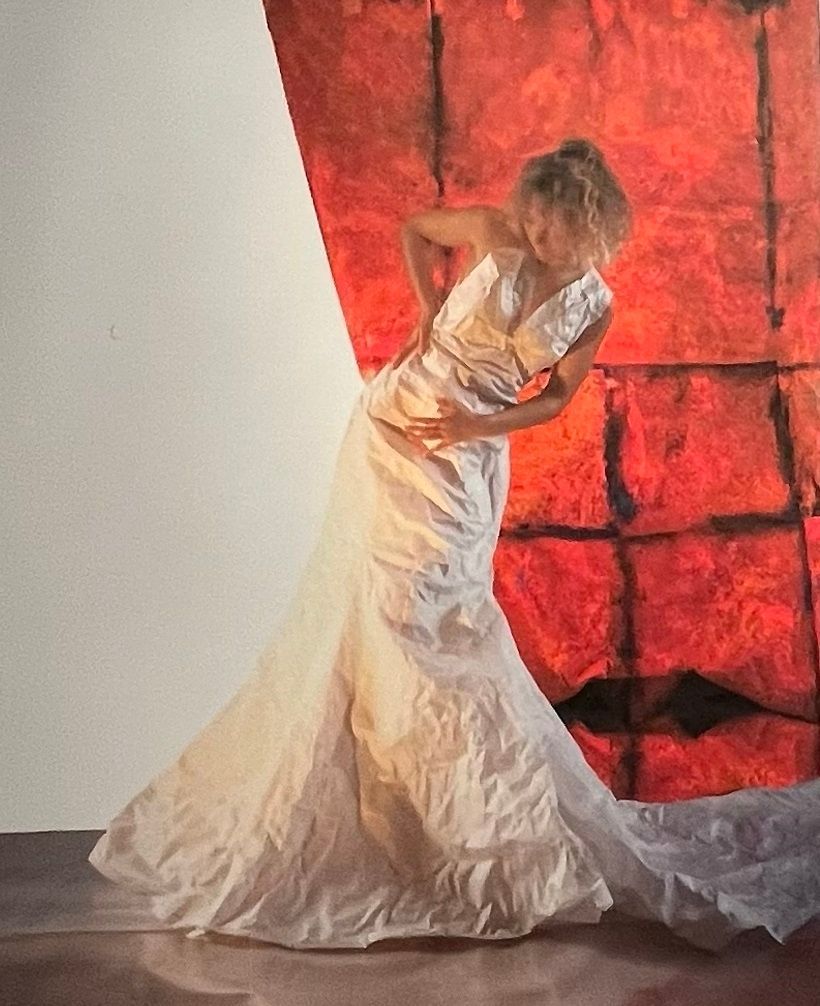

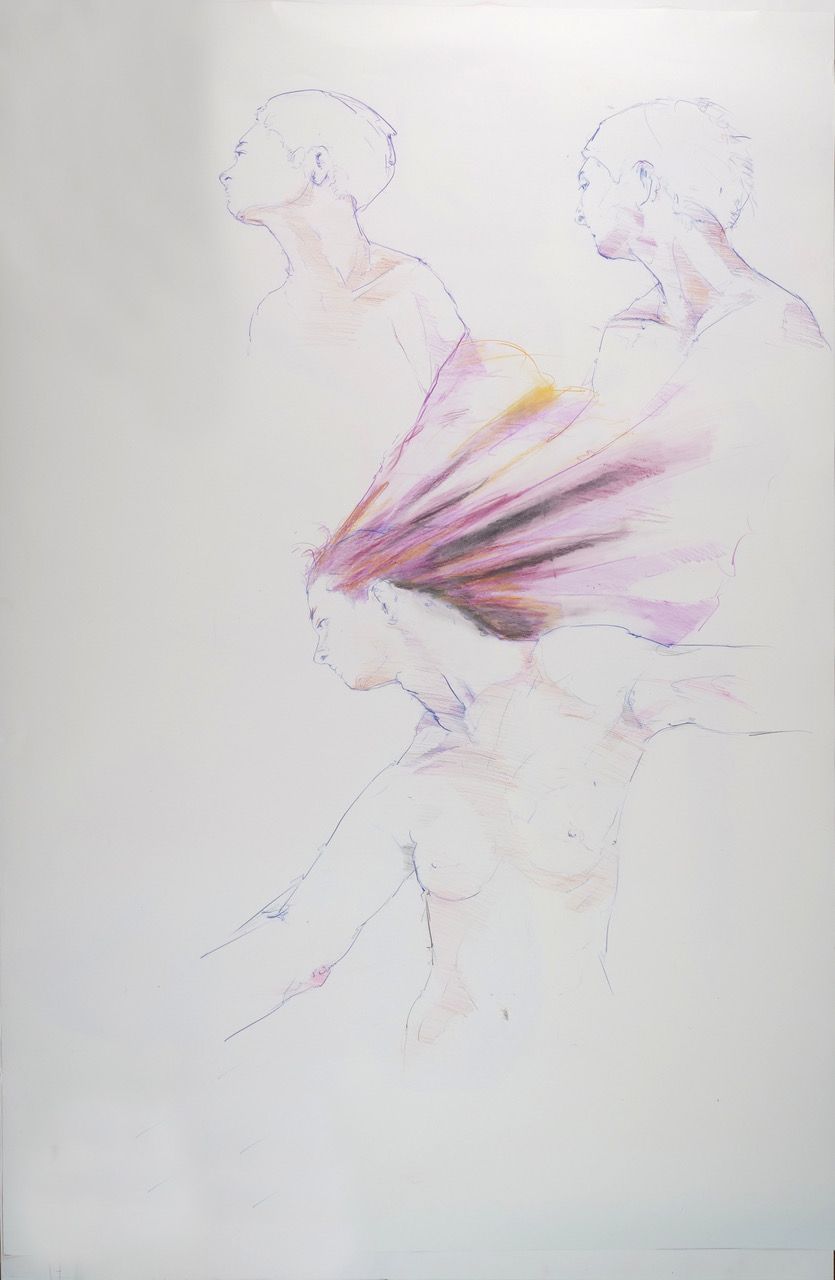

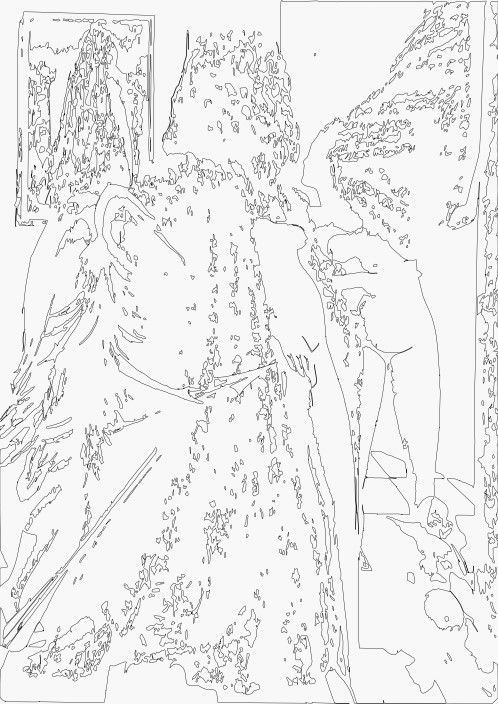

Roderich Helmer hat eine Struktur des Gemäldes von Max Ernst aus unzähligen, unterschiedlich großen und verschieden geformten Zellen aufgebaut, zusammengehalten durch sicher gesetzte Linien. Oder er hat einzelne Motive des Gemäldes in Zeichnungen übersetzt. Ein anderer Teil der Arbeiten ist vor Modellen entstanden. Modelle wirken durch ihre Gegenwart auf den Schaffensprozess ein, weil die Modelle sowohl den Zeichner als auch das Produkt seines Schaffens verfolgen, was den Schaffensprozess beeinflusst. Eindrucksvoll ist auch eine Arbeit vom gefiederten Kopf der Braut. Max Ernst hat viele feine Ölschichten gebraucht, um die Struktur des Gefieders herzustellen. Roderich Helmer hat mit heftigen Strichen und Schraffuren den Kopf in seiner ganz eigenen Manier gestaltet, und doch einen einen differenzierten Ausdruck geschaffen. Er zeigt auch Fotografien. Er bekleidet weibliche Models mit einem Papierkleid oder lässt sie in den Frottage-Kimono von Gaby Klier schlüpfen, um die Szene der Ein- und Auskleidung nachzustellen.

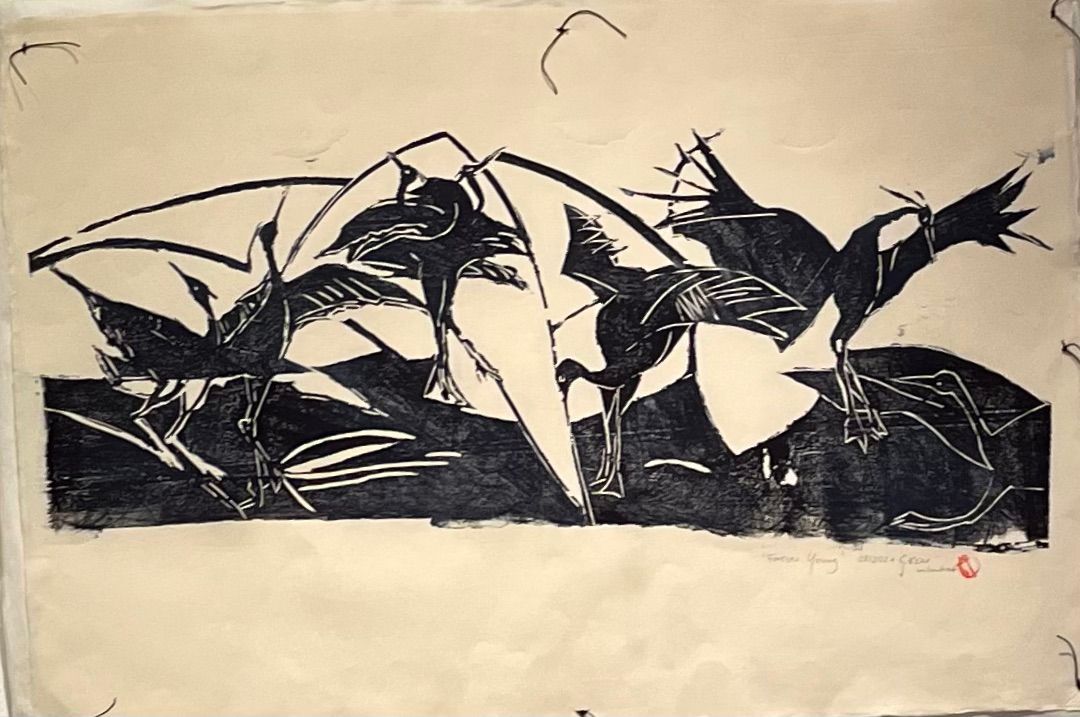

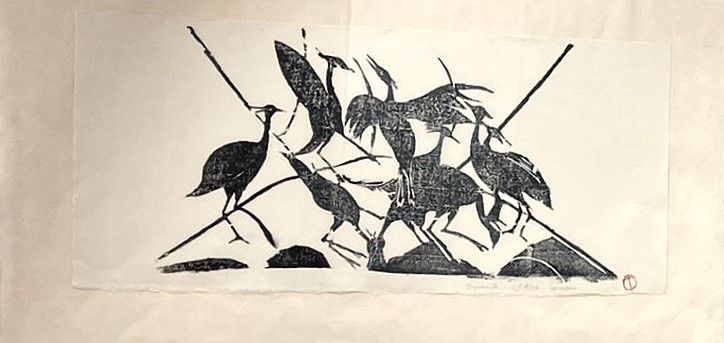

VIII. Gaby Klier geht mit unterschiedlichen Schnitttechniken, mit Frottagen und Tuschezeichnungen an das Thema heran. Sie beschäftigt sich mit Max Ernst auf eine ihr typisch japanische Weise. Wie auch Roderich Helmer. Hier zeigt sie einen Kimono und ein gelbes Brautkleid, entstanden in Frottage-Technik. Wir sehen auch blau gefärbte Linolschnitte und einige japanische Holzschnitte.

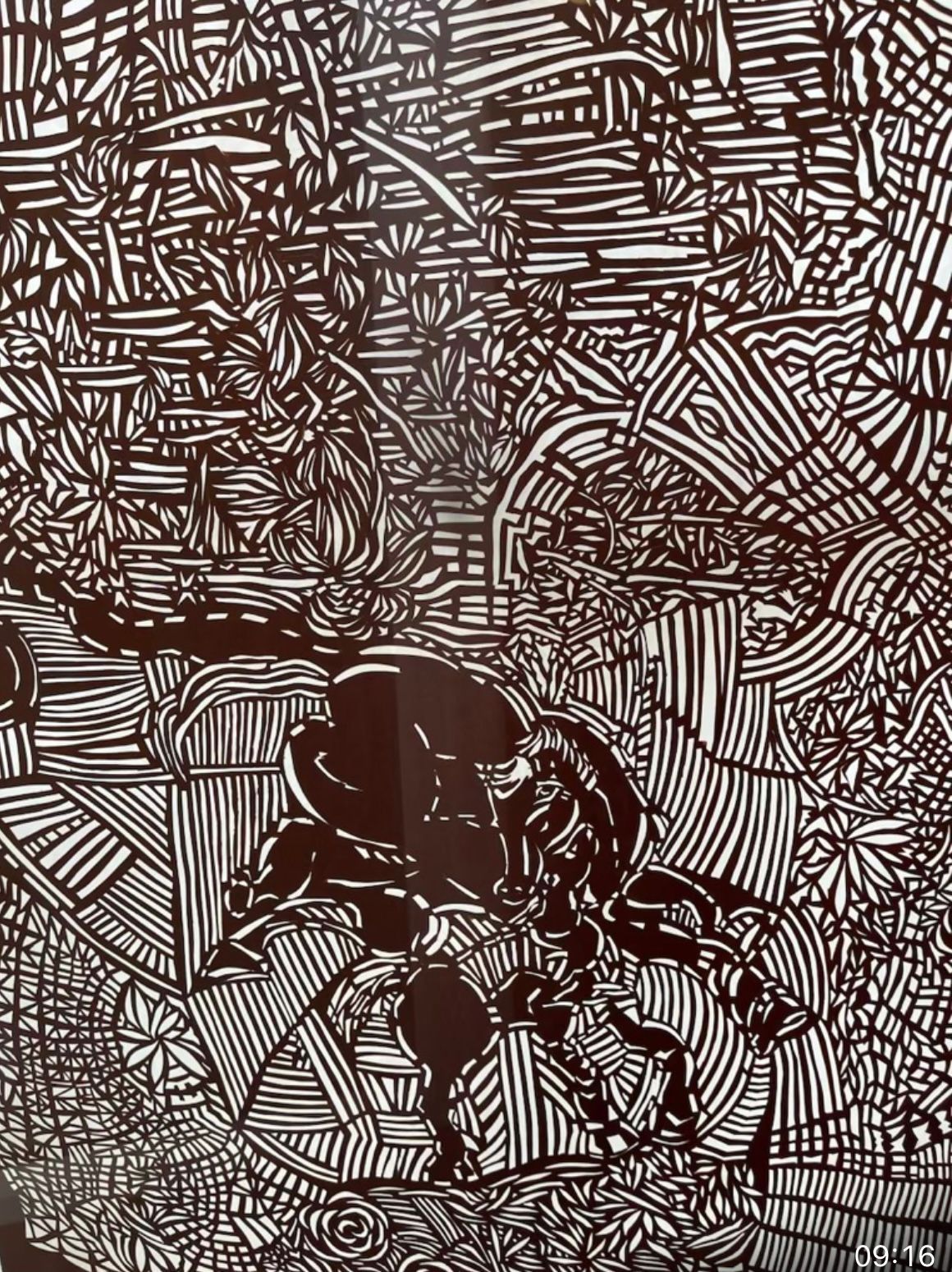

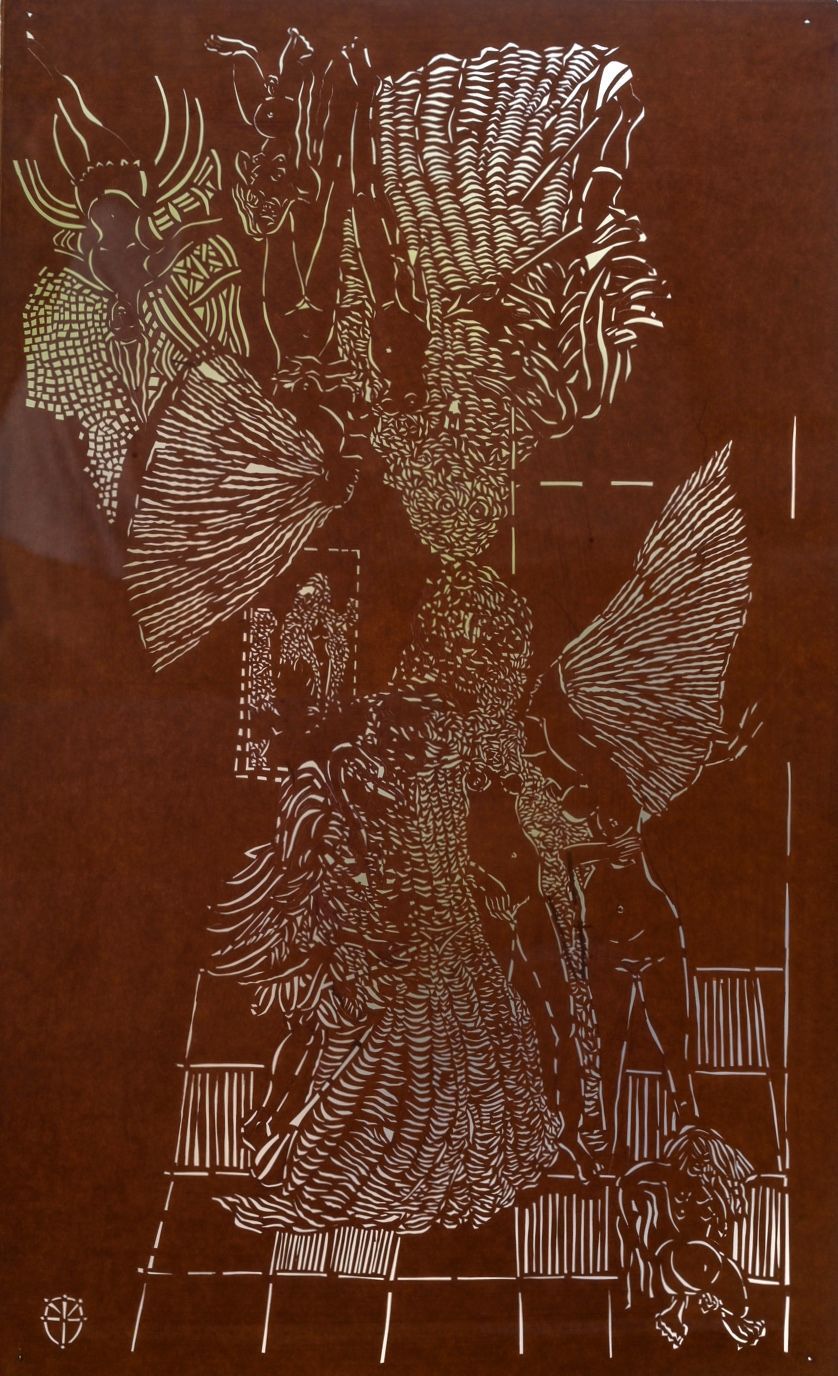

Gaby Klier beherrscht ein weiteres Schnittverfahren: den exklusiven und in Europa wenig verwendeten Katagami-Schnitt. Das schwarzbraune Papier entsteht in einem jahrelangen Prozess aus Japanpapier: Drei oder vier Lagen Japanpapier werden aufeinandergelegt, verleimt, gepresst und getrocknet und über Jahre hin mit dem fermentierten Saft der Kaki-Frucht eingestrichen. Eine enorme Prozedur, nur um robustes und zugleich enorm flexibles Papier zu erhalten, das feinste, haltbare Schnitte erlaubt. Sie schneidet in kleinen, unterschiedlichen Formen einzelne Motive der „Einkleidung der Braut“ ins Katagami. In dieses Papier hat sie auch in kleinteiligen Formen die Struktur des Gemäldes von Max Ernst in beeindruckender Weise sichtbar gemacht.

IX. Die Arbeiten von Roderich Helmer und Gaby Klier aktualisieren Max Ernst und sein Werk „Die Einkleidung der Braut“, und sie interpretieren und würdigen ihn und das Werk. Mit der Ausstellung „Die Einkleidung der Braut“ ist Gaby Klier und Roderich Helmer eine wunderbare Hochzeit gelungen, in der sie am Ende die Braut restlos entkleidet haben.

© Hajo Eickhoff 2025

.

.

.

.

.

.

.